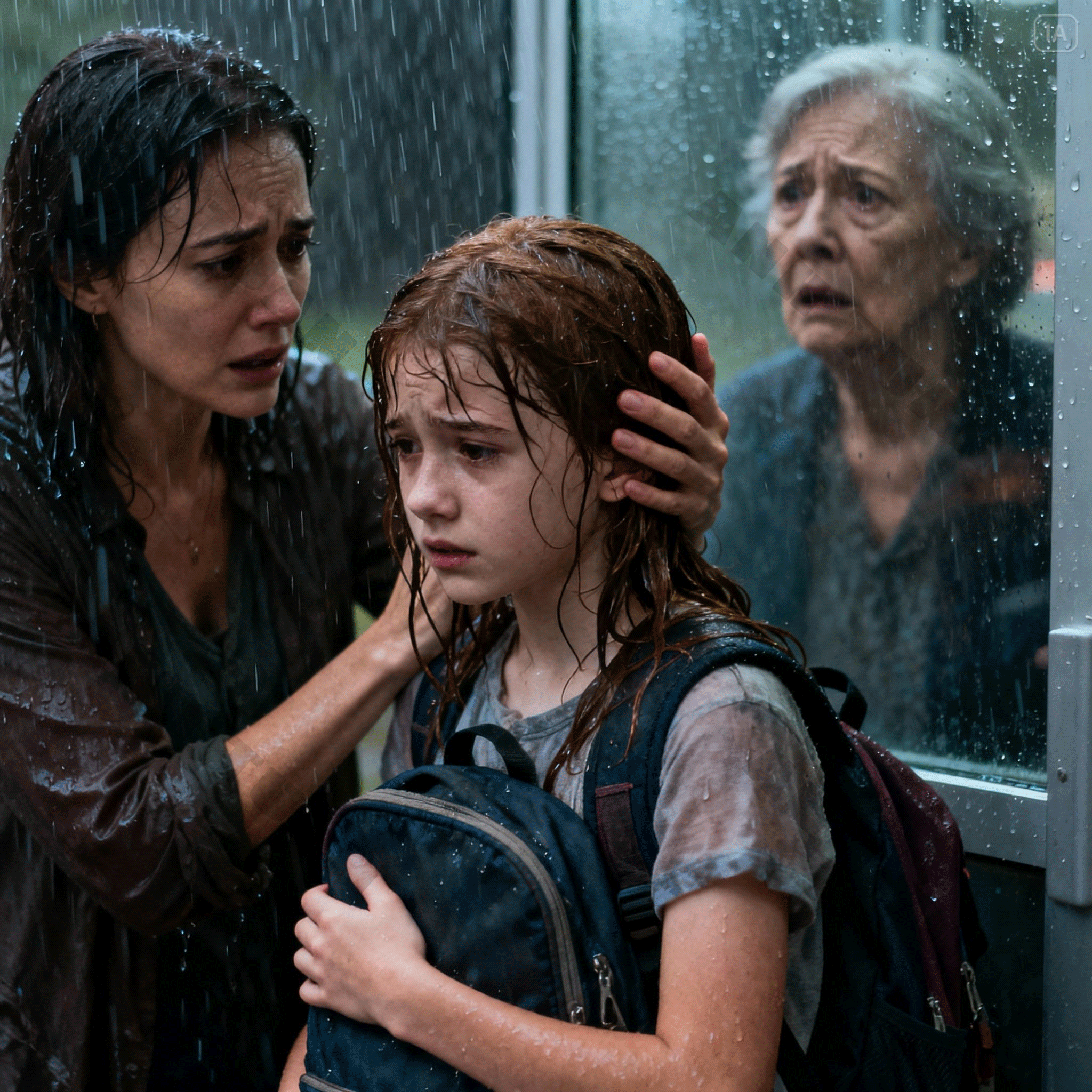

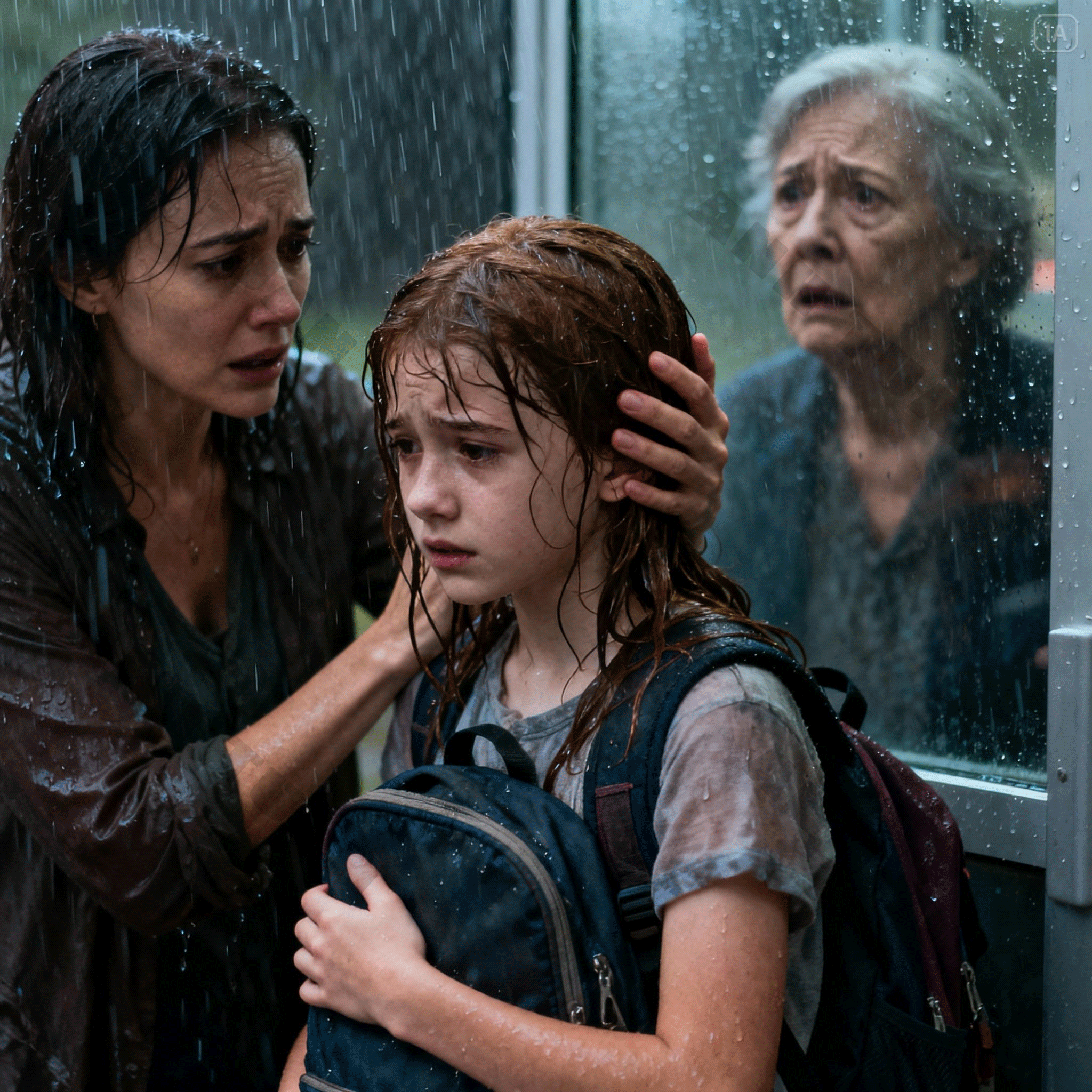

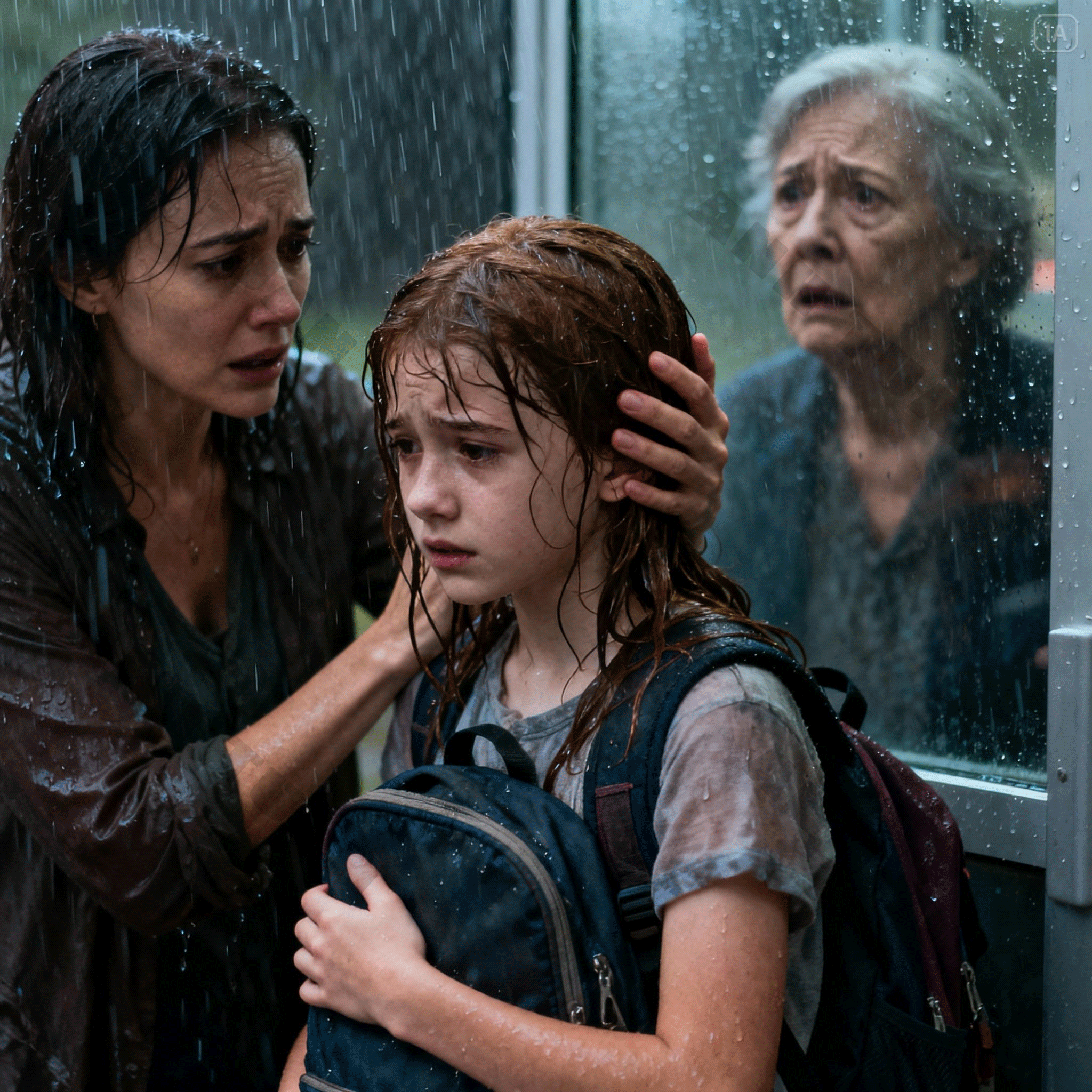

Mi madre encerró a mi hija de 11 años afuera bajo la lluvia. Tres días después, llegó una carta que cambió todo.

Era una tarde tormentosa a finales de octubre cuando todo empezó a desmoronarse. Había dejado a mi hija de 11 años, Sophie, con mi madre, Margaret, durante el fin de semana mientras yo viajaba por trabajo. Mi madre siempre había sido estricta pero llena de cariño, o eso creía yo.

Esa noche, alrededor de las siete, la lluvia caía tan fuerte que sonaba como clavos sobre el techo. Sophie debía estar viendo una película mientras mi madre cocinaba la cena. Pero un accidente descuidado lo cambió todo.

Sophie derramó un vaso de jugo sobre la alfombra antigua de mi madre, una alfombra que ella había conservado casi cuarenta años. Furiosa, mi madre gritó:

“¿Sabes cuánto cuesta esta alfombra? ¡Sal afuera hasta que aprendas a respetar!”

Sophie lloró:

“¡Abuela, está lloviendo! ¡Lo siento!”

Pero mi madre, obstinada y fría, la empujó hacia la puerta trasera y la cerró con llave.

Durante los siguientes quince minutos, Sophie estuvo afuera, temblando bajo el aguacero, con el cabello pegado a la cara, suplicando que la dejaran entrar. No fue hasta que un vecino la vio a través de la cerca y vino a revisar que mi madre se dio cuenta de lo cruel que se veía la situación. Finalmente abrió la puerta y dejó entrar a Sophie, empapada y llorando.

Cuando llegué a casa al día siguiente, vi el miedo en los ojos de mi hija y la culpa en el rostro de mi madre.

“¿Qué pasó?” pregunté.

“No pasa nada,” dijo mi madre rápidamente. “Solo fue un malentendido.”

Pero Sophie no me miraba. Esa noche, susurró todo mientras lloraba en la cama.

Temblando, pregunté: “¿Te encerró afuera? ¿Bajo la lluvia?”

Sophie asintió.

A la mañana siguiente, conduje directamente a la casa de mi madre.

“¿Cómo pudiste hacerle eso?” exigí.

El rostro de Margaret se endureció. “Cuando tenías su edad, yo te disciplinaba igual. Mira cómo resultaste.”

La miré incrédula. “Yo terminé asustada, madre. Y ahora le estás haciendo lo mismo a ella.”

No hablamos durante tres días. Pero al tercer día, un sobre llegó a mi buzón, con la letra de mi madre.

El sobre estaba ligeramente húmedo, la tinta corría en las esquinas como si hubiera sido escrito entre lágrimas. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el sobre, sin saber si abrirlo o tirarlo.

Sophie me observaba en silencio.

“Mamá… ¿es de la abuela?”

Asentí. “Sí, cariño. De la abuela.”

Finalmente lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano.

“Emma, sé que estás enojada conmigo y tienes derecho a estarlo. Lo que hice con Sophie estuvo mal. Estas últimas noches no he dejado de pensar en ello, dándome cuenta de que me convertí en la mujer que juré nunca ser. Cuando yo tenía tu edad, mi abuelo solía encerrarme afuera cada vez que cometía errores. Decía que el frío enseñaba disciplina. Yo pensaba que era normal. Pensaba que el miedo hacía a la gente más fuerte. Pero al ver a Sophie llorando bajo esa lluvia, me vi a mí misma, aterrorizada, pequeña y no querida. No puedo deshacerlo, pero por favor déjame intentar arreglarlo. Dile a Sophie que la quiero. Dile que lo siento. Con amor, Mamá.”

Se me tensó la garganta al leer. Por un momento, no vi a la mujer que lastimó a mi hija, sino a la niña rota que alguna vez fue herida.

Tres días de enojo se disolvieron en otra cosa, quizás comprensión. El dolor generacional se había repetido y se detuvo conmigo.

Esa tarde llevé a Sophie a la casa de su abuela. El aire estaba fresco después de la tormenta, y el sol poniente bañaba el vecindario con un suave resplandor naranja.

Cuando mi madre abrió la puerta, se veía más pequeña, cansada, pálida y arrepentida.

“Hola, abuela,” dijo Sophie en voz baja.

Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. “Hola, querida. Te extrañé.”

Sophie dudó, luego avanzó y la abrazó. Mi madre sollozó sobre su hombro.

Yo me quedé allí, mirando, con lágrimas corriendo por mi rostro. A veces perdonar no significa decir que está bien, sino decidir que el dolor termina aquí.

Tres días después de esa reunión, recibí una llamada del centro comunitario local.

“Señora Turner,” dijo la directora, “su madre ha hecho una donación en nombre de su hija.”

Fruncí el ceño. “¿Una donación?”

“Sí,” respondió la mujer. “Ha iniciado un programa para niños que enfrentan abuso emocional. Se llama Espacio Seguro de Sophie. Ha estado voluntariando todos los días desde la semana pasada.”

Me quedé sin palabras.

Esa tarde recogí a Sophie de la escuela y conduje al centro. A través de las ventanas de vidrio, vimos a mi madre sentada en un círculo con un grupo de niños, leyendo, escuchando y consolándolos. Cuando nos vio, sonrió suavemente.

“Aquí hablamos de los sentimientos,” les dijo al grupo, “y incluso los adultos pueden aprender a ser mejores.”

Sophie corrió a sus brazos de nuevo.

Más tarde, mientras caminábamos a casa, Sophie dijo: “Mamá, la abuela ahora es diferente.”

Asentí. “A veces las personas cambian cuando se dan cuenta del dolor que han llevado toda su vida.”

Ella me miró. “¿La perdonas?”

Respiré hondo. “Sí. Porque perdonar no significa olvidar, significa que no dejamos que el dolor gane.”

Esa noche, volví a leer la carta una vez más. La última línea, escrita con la letra temblorosa de mi madre, se quedó conmigo:

“Si alguna vez hago llorar a Sophie de nuevo, que la lluvia me recuerde las lágrimas que causé.”

Años después, cuando mi madre falleció, esa carta fue lo único que guardé en mi mesa de noche. No porque me recordara el dolor, sino porque me recordaba que la sanación es posible, incluso entre generaciones.

¿Qué harías si tu propio padre o madre lastimara a tu hijo, pero luego intentara cambiar de verdad? Si esta historia tocó tu corazón, compártela para recordar que a veces el amor necesita tiempo para desaprender el dolor antiguo.

News

Un padre regresa del ejército y descubre que su hijastra ha sido obligada por su madrastra a hacer las tareas del hogar hasta sangrar, y el final deja horrorizada a la madrastra.

Después de dos años lejos de casa, tras días abrasadores y noches frías en el campo de batalla, el Capitán…

Una niña de 12 años hambrienta pidió tocar el piano a cambio de comida, y lo que sucedió después dejó a todos los millonarios en la sala asombrados.

Una niña de doce años hambrienta preguntó: “¿Puedo tocar el piano a cambio de algo de comida?” Lo que sucedió…

Se rieron de ella por almorzar con el conserje pobre, pero luego descubrieron que él era el director ejecutivo de la empresa.

Se rieron de ella por compartir el almuerzo con el conserje pobre, hasta que descubrieron que él era el director…

La multimillonaria soltera se arrodilló para pedirle matrimonio a un hombre sin hogar, pero lo que él exigió dejó a todos conmocionados.

“Por favor, cásate conmigo”, suplicó una madre soltera multimillonaria a un hombre sin hogar. Lo que él pidió a cambio…

Nadie se atrevía a salvar al hijo del millonario, hasta que apareció una madre pobre sosteniendo a su bebé y una acción temeraria hizo llorar a todos.

Nadie se atrevía a salvar al hijo del millonario, hasta que una madre negra y pobre que sostenía a su…

Un maestro escuchó el aterrador susurro de un niño y los descubrimientos de la policía dejaron a todos sorprendidos.

Un Maestro Escuchó a un Niño Susurrar “Esta Noche Me Voy a Escapar Antes de Que Él Me Encuentre” y…

End of content

No more pages to load