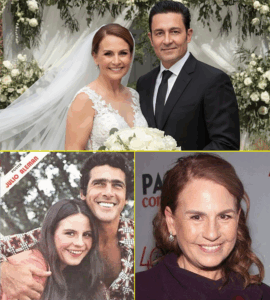

A los 69 años y recién casada, Leticia Pereda admite entre lágrimas que siempre huyó del amor de su vida y revela, ante un reducido grupo de invitados, por qué decidió aceptarlo justo ahora.

Durante años, la imagen de Leticia Pereda fue la de una actriz sólida, disciplinada, siempre lista para el trabajo y rara vez disponible para hablar de su vida privada. Había interpretado madres, villanas, mujeres enamoradas y mujeres traicionadas, pero en las entrevistas, cuando le preguntaban por su propio corazón, ella respondía con una sonrisa diplomática y un giro rápido de tema.

Por eso, la noticia de que, a sus 69 años, se había casado en una ceremonia discreta ya era sorprendente por sí sola.

Pero lo verdaderamente impactante no fue el hecho de la boda.

Fue lo que dijo después.

En una sala decorada con flores claras, rodeada de apenas unas treinta personas, Leticia levantó una copa, miró a su esposo, respiró hondo y pronunció la frase que nadie esperaba escuchar:

—Hoy, por fin, acepto al amor de mi vida.

Y sé que durante muchos años fui yo quien le dio la espalda.

El silencio fue inmediato.

Los invitados dejaron las copas a medio camino.

Algunos se miraron entre sí, incrédulos.

No era una frase bonita para adornar una boda.

Sonaba a confesión.

A deuda pendiente.

A algo que había tardado demasiado en decirse.

Una boda pequeña, un secreto enorme

La boda de Leticia no fue el evento multitudinario que muchos habrían imaginado para alguien con décadas de carrera. No hubo salón lujoso abarrotado, ni cientos de invitados, ni prensa acreditada.

El lugar elegido fue una casa de campo en las afueras de la ciudad. Jardín cuidado, luces tenues colgando de los árboles, mesas redondas con manteles sencillos. Más que una alfombra roja, parecía una comida familiar ampliada.

Los asistentes eran una mezcla de rostros conocidos y desconocidos:

Un par de colegas actores de confianza.

Algunos familiares cercanos.

Dos o tres amigos de juventud.

Y, sobre todo, personas que no pertenecían al mundo público en absoluto.

El novio, Julián —un hombre de cabello entrecano, mirada profunda y sonrisa tímida— no era una figura mediática. Muchos invitados lo conocían desde hacía años sin haber sospechado nunca que ocupaba un espacio tan grande en la vida de Leticia.

Hasta ese día.

“Lo conocimos como amigo… ahora es el esposo”

Para varios de los presentes, la revelación no fue tanto “¿Quién es él?”, sino “¿Desde cuándo es él?”.

Porque Julián había estado ahí, discreto pero constante, en diferentes momentos:

En una función de teatro donde se le vio esperándola a la salida, siempre a unos pasos de distancia, nunca exhibido.

En un cumpleaños en el que alguien lo presentó como “un amigo de la familia”.

En una fotografía antigua, perdida en un marco en la sala de la casa de Leticia, donde él aparecía en un rincón, casi fuera de foco.

Muchos habían asumido que era un conocido más, uno de esos rostros que aparecen en los márgenes de la vida sin reclamar protagonismo.

Esa noche descubrían otra verdad:

no era una aparición reciente.

Era alguien que llevaba años orbitando a su alrededor.

Y, según las palabras de Leticia, alguien a quien ella misma había mantenido a raya.

El discurso que lo cambió todo

Después de la ceremonia civil, vino el brindis.

Todo parecía seguir el guion habitual: agradecimientos, risas, anécdotas ligeras.

Hasta que le pasaron el micrófono a Leticia.

Muchos esperaban una frase típica: “Gracias por acompañarnos”, “El amor llega cuando menos lo esperas”, “Estoy muy feliz”.

Pero ella, en cambio, decidió abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas.

—Quiero decir algo —empezó— que no tiene que ver solo con casarnos hoy, sino con todo lo que no pasó antes.

La frase ya sonaba rara para un brindis de boda. El ambiente cambió.

—Todos ustedes —continuó— han visto distintas versiones de mí: la actriz disciplinada, la compañera de trabajo, la amiga que siempre tiene prisa, la mujer que parece no necesitar a nadie. Y durante mucho tiempo me creí mi propio personaje. Me convencí de que el amor era algo que se daba en escena… y que en la vida real yo no estaba hecha para eso.

Miró a Julián. Él la miraba sin pestañear.

—Lo que casi nadie sabe —siguió— es que el amor de mi vida no apareció este año. Ni el año pasado. Ni hace cinco. El amor de mi vida —y lo voy a decir con todas sus letras— ha estado aquí desde hace más de treinta años. Y de esos treinta, pasé muchos luchando contra lo que sentía.

Un murmullo recorrió la sala.

Treinta años.

La historia, entendieron todos, no era la de un romance tardío que había surgido de la nada. Era otra cosa: una historia aplazada, una decisión postergada, un “sí” que había tardado décadas en pronunciarse.

Los años de “no”

Después del brindis, varios invitados la abordaron con preguntas en voz baja.

—¿Treinta años?

—¿Cómo es eso posible?

—¿Qué pasó todo este tiempo?

La respuesta, en esencia, era siempre la misma:

miedo.

En conversaciones breves, fragmentadas entre abrazos y risas nerviosas, Leticia empezó a reconstruir un pasado que pocos conocían.

Contó que conoció a Julián cuando ambos eran jóvenes, casi sin arrugas, con el mundo por delante y muy pocas certezas. Él trabajaba detrás de cámaras en una producción; ella empezaba a ganar reconocimiento en pantalla. Se hicieron amigos. Muy amigos.

—Él estaba cuando nadie más se quedaba después de los ensayos —recordó—. Cuando las luces se apagaban y yo me quedaba con la sensación de vacío que dejan los aplausos. Me llevaba a casa, me escuchaba, me aterrizaba. Pero yo solo pensaba en trabajar, en aprovechar cada oportunidad, en no distraerme.

Con el tiempo, lo que había empezado como amistad se volvió algo más intenso. Miradas más largas de lo normal. Frases a medio decir. Momentos en los que el aire parecía cargarse con algo que ninguno se atrevía a nombrar.

Hasta que un día, según ella misma relató, Julián se atrevió:

—Si alguna vez te animas a vivir algo fuera del escenario —le dijo—, yo estoy aquí.

La respuesta de Leticia, años atrás, fue un “no disfrazado de madurez”:

—Yo no nací para eso. No quiero arruinar nuestra amistad.

Y ahí empezó la larga historia de negativas.

Una tras otra.

Durante años.

El precio de huir del amor

No es que Leticia no tuviera otras relaciones. Las tuvo.

Relaciones breves, otras más largas, algunas desiguales, otras intensas y complicadas.

Pero, al parecer, ninguna fue completamente libre.

—Cada vez que algo funcionaba o no funcionaba —contó esa noche—, yo sabía, en el fondo, que había un hilo invisible atándome a una decisión que no me había atrevido a tomar. Y la verdad es que no quería mirarlo de frente.

Julián, por su parte, no se quedó congelado en el tiempo. Vivió su propia vida, sus propios caminos. Se alejó y se acercó. Hubo años en los que apenas se vieron. Años en los que hablaron poco, casi nada. Años en los que, externamente, parecía que su vínculo se había disuelto del todo.

Pero siempre, de algún modo, reaparecía.

Un mensaje breve cuando ella enfermó.

Una llamada cuando él perdió a un familiar.

Una visita fugaz cuando coincidían en la misma ciudad.

—Era como si el destino se negara a cortar el hilo —confesó Leticia—. Y yo hacía todo lo posible por no jalar de ese extremo.

El giro inesperado: un cumpleaños distinto

Lo que cambió todo no fue una catástrofe ni un gran escándalo. Fue algo tan simple como un cumpleaños.

A los 68 años, Leticia organizó una cena pequeña. Nada de fiesta pública, nada de reflectores. Solo unas cuantas personas para soplar las velas en paz.

Entre los invitados, alguien —hasta hoy no está del todo claro quién— decidió llamar a Julián.

Cuando él entró, con un ramo de flores modesto y esa misma sonrisa tímida de siempre, algo en el ambiente se modificó. No había pasado nada especial entre ellos en los últimos años, pero la sensación era distinta.

—Lo vi entrar —relató Leticia— y no vi al amigo, ni al compañero de juventud, ni al hombre detrás de las cámaras. Vi a alguien que había esperado demasiado por una respuesta que yo nunca le di de frente.

Después de la cena, mientras los demás hablaban en la sala, ellos se quedaron un momento en la cocina. Ventana abierta, platos por lavar, música baja.

—¿Te puedo preguntar algo? —dijo él.

—Claro —respondió ella, aunque ya intuía por dónde venía la pregunta.

Julián no dio rodeos:

—Si te lo pregunto otra vez, a esta edad, con el pelo blanco que tengo y las manos que me tiemblan más que antes… ¿la respuesta sigue siendo “no”?

Leticia, que había esquivado esa conversación durante décadas, se encontró sin excusas.

—No lo sé —respondió, por primera vez sincera.

Ese “no lo sé” fue el principio de todo.

El año de las conversaciones incómodas

Entre ese cumpleaños y la boda pasó un año entero. Un año que, en apariencia, fue tranquilo, pero por dentro estuvo lleno de derrumbes y reconstrucciones.

Se vieron más seguido.

Tomaron cafés sin motivo.

Caminaron por parques donde nadie los reconocía.

Tuvieron conversaciones que habían evitado durante media vida.

Hablaron de:

El miedo de ella a perder su independencia.

El miedo de él a volver a esperar algo que no llegara.

La posibilidad real de envejecer juntos, no como concepto romántico, sino con todo lo que eso implica: enfermedades, cansancio, pequeñas rutinas.

Hubo días en los que Leticia parecía avanzar hacia el “sí” con decisión.

Y otros en los que retrocedía y se encerraba en la casa, convencida de que era demasiado tarde para cambiar el guion de su vida.

—He estado sola tantos años —le dijo una tarde— que no sé si sé ser “nosotros”.

Julián respondió con una frase que ella repitió en la boda:

—No quiero que olvides quién eres para ser “nosotros”. Quiero que “nosotros” signifique que tú sigues siendo tú, pero acompañada.

La propuesta menos espectacular y más importante

No hubo anillo escondido en un postre.

No hubo manta colgada de un edificio.

No hubo orquesta sorpresa.

La propuesta llegó una mañana cualquiera, mientras tomaban café en la pequeña terraza del departamento de ella, viendo cómo el sol iluminaba las plantas que había cuidado durante años.

—Tengo algo que decir —empezó él.

—Si me dices que quieres casarte conmigo —bromeó ella, intentando desactivar el momento—, te voy a mandar a que te revisen.

Él sonrió.

—Entonces ve pidiendo turno —contestó—, porque eso mismo quería decir.

No hubo pausa dramática.

No hubo música épica.

Solo un silencio corto, seguido de una respuesta que a ella misma la sorprendió:

—Está bien —dijo Leticia—. Ya va siendo hora de dejar de decirte que no.

Él no lloró.

Ella tampoco, en ese instante.

Ambos sabían que ese “está bien” no era un impulso. Era la culminación de años de evasiones, conversaciones pendientes y sentimientos que habían sobrevivido a otras historias.

Por qué casarse a los 69

En la boda, una de las cosas que más curiosidad despertó entre los invitados fue precisamente esa: la edad.

Alguien, con la confianza de muchos años, le preguntó en voz baja:

—¿Por qué ahora? ¿Por qué a los 69?

Leticia respondió sin rodeos:

—Porque a los 30 creía que tenía tiempo de sobra.

A los 40, pensaba que todavía podía esperar una versión “perfecta” de la vida.

A los 50, estaba demasiado ocupada trabajando y reparando cosas rotas.

A los 60 empecé a sospechar que lo único que me quedaba era acostumbrarme a estar sola.

Se detuvo un segundo, miró a Julián, que conversaba con alguien más al otro lado del jardín, y concluyó:

—A los 69 me di cuenta de que lo único verdaderamente imperdonable sería seguir diciéndole que no al amor que nunca se fue.

No es un cuento de hadas

La historia puede sonar a final feliz perfecto, pero Leticia dejó claro, en varios momentos de la celebración, que no está viviendo un cuento de hadas.

—No nos idealicen —dijo a sus amigos—. Discutimos por tonterías, nos cansamos, a veces no nos entendemos. No estamos empezando una novela de veinteañeros. Estamos firmando un pacto entre dos personas que ya saben muy bien lo que les cuesta cambiar hábitos.

Lo que la hacía sonreír no era una ilusión juvenil, sino algo más sobrio y, quizá, más profundo:

—Lo que me da paz —explicó— no es creer que todo será perfecto, sino saber que, si las cosas se complican, vamos a estar del mismo lado de la mesa.

El verdadero escándalo: no el matrimonio, sino la honestidad

Si algo resultó realmente chocante aquella noche, no fue que una mujer de 69 años se casara.

Fue la honestidad brutal con la que habló de sus miedos, de sus errores y de los años que dejó pasar.

—Durante mucho tiempo —confesó— me vendieron la idea de que el amor “de verdad” llega en la juventud, se vive intensamente y se sufre dramáticamente. Que después de cierta edad lo que queda es resignarse, conformarse o hacer como que no pasa nada. Hoy quiero decir algo distinto: a veces el amor llega, se queda, te espera… y la que tarda en llegar eres tú.

Esa frase arrancó aplausos sinceros.

No eran aplausos de cortesía.

Eran de reconocimiento.

Porque, de alguna manera, todos los allí presentes —y muchos más que luego escucharían la historia— tenían su propio “amor aplazado”, su propia decisión pendiente, su propio “sí” ahogado en años de dudas.

Un final abierto, por fin compartido

La noche terminó sin espectáculo, sin fuegos artificiales, sin coreografías.

Terminó con algo mucho más simple:

Leticia y Julián sentados en una banca del jardín, ya sin micrófonos, viendo cómo los últimos invitados se despedían.

—¿Te arrepientes de algo? —le preguntó él, en un susurro cómplice.

Ella lo pensó un segundo.

—Sí —respondió—. Me arrepiento de haberte hecho esperar tanto.

Él negó con la cabeza.

—Yo no —dijo—. Si todo este tiempo era necesario para llegar hasta aquí, entonces valió la pena.

Ella sonrió, esta vez sin sombra de duda.

—Entonces hagamos una cosa —propuso—. Prometamos que, de ahora en adelante, lo único que no vamos a posponer es decirnos la verdad.

Y en esa banca discreta, sin testigos más que las luces lejanas y el murmullo apagado de la música, sellaron un acuerdo que, para ellos, valía más que cualquier acto protocolario:

Habían tardado décadas, sí.

Habían dicho “no” demasiadas veces, también.

Pero esa noche, a sus 69 años, Leticia Pereda podía decir, sin temor y sin reservas, que por fin había hecho las paces con el amor de su vida.

No porque él apareciera de repente,

sino porque, al fin, ella se decidió a aceptarlo.

News

A sus 54 años, Sofía Vergara rompe su silencio y deja al mundo conmocionado

El silencio se rompió de golpe. Sofía Vergara habló a los 54 años con una franqueza inédita. La revelación sacudió…

A sus 46 años, Margarita Magaña se pronunció y confesó: “¡Tengo un nuevo amor, no lo mencionen más!”

Margarita Magaña habla como nunca antes a los 46 años. Confirma que su corazón vuelve a latir por alguien nuevo….

“Estoy embarazada”: Alicia Machado finalmente anuncia el padre de su hijo por nacer y su boda

Alicia Machado rompe el silencio con una confesión que nadie esperaba. Confirma su embarazo. Revela al hombre que conquistó su…

El Ocaso de un Amor: La “Doble Vida” y las Traiciones Ocultas que Habrían Destrozado a Christian Nodal

En el brillante y a menudo engañoso mundo del espectáculo, pocas cosas golpean con tanta fuerza como la caída de…

CHRISTIAN NODAL REVELA LA VERDAD SOBRE SU MATRIMONIO; LA IMPACTANTE REACCIÓN DE ÁNGELA AGUILAR

Hola a todos y bienvenidos a ultimatum su canal de confianza para noticias de famosos en una cálida tarde de…

El Renacer de la Jefa: El impactante análisis de la transformación vocal de Cazzu en el escenario de Cosquín

El Festival de Cosquín es, por excelencia, el templo del folklore argentino, un lugar donde solo las voces más preparadas…

End of content

No more pages to load