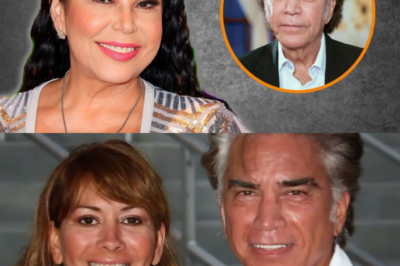

A sus años, Manuel Mijares, la voz de oro de México, quien alguna vez se presentó en los escenarios más importantes y fue amado por Millona. Millones finalmente reveló la desgarradora verdad que había intentado ocultar durante años. Tras su dulce sonrisa y su sólida imagen pública, se escondía una tragedia silenciosa que erosionaba lentamente su salud, su espíritu y su vida personal.

Y por primera vez la familia de Mijares tuvo que alzar la voz confirmándolo todo. A los 67 años, Manuel Mijares finalmente dejó de ocultarlo. Durante años había mostrado una imagen fuerte, serena, casi intocable. Pero esa mañana, con una voz más frágil de lo habitual y un cansancio que ya no podía disimular, admitió lo que muchos temían.

su salud no estaba bien y llevaba demasiado tiempo luchando en silencio. “No soy el mismo y lo he sentido desde hace años”, confesó con una sinceridad que sorprendió incluso a quienes lo conocen de cerca. No era una declaración dramática, sino la aceptación dolorosa de un hombre que siempre había puesto a todos antes que a sí mismo.

Desde hace tiempo, Mijare sentía como su cuerpo empezaba a pasarle factura. Al principio fueron pequeñas señales, un cansancio extraño después de los conciertos, una presión en el pecho que aparecía sin aviso, una pérdida de fuerza en la voz que él intentaba justificar con solo un mal día. Pero los malos días se volvieron frecuentes y la fatiga dejó de ser pasajera para convertirse en compañera permanente.

Él lo sabía, pero no quería preocupar a nadie. Había vivido décadas entregado al público y no quería que su gente lo viera frágil. Con el paso del tiempo, el deterioro se hizo imposible de ignorar. Sus respiraciones se volvieron más cortas. En medio de una canción, sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el micrófono y después de cada presentación necesitaba horas, a veces días para recuperarse.

Aún así, mies insistía en seguir adelante. Mientras pueda cantar, seguiré, repetía. Pero dentro de él empezaba a crecer el miedo, el miedo a no volver a sonar igual, a no poder regalar esas notas que lo convirtieron en una leyenda. El momento decisivo llegó cuando una noche al terminar un ensayo, sintió que sus piernas ya no respondían con la firmeza de antes.

No se cayó, pero tuvo que apoyarse en una pared hasta recuperar el equilibrio. Nadie lo vio y él agradeció ese pequeño acto de discreción de la vida. Sin embargo, esa escena fue suficiente para hacerlo entender que algo serio estaba ocurriendo. No podía seguir ocultándolo. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien.

Fue entonces cuando tomó una decisión que le costó más que cualquier concierto multitudinario hablar, admitir su vulnerabilidad, decir por primera vez que estaba cansado, pero no del público, sino de su propio cuerpo. confesó que llevaba años luchando con molestias, que habían ido escalando dolores musculares intensos, mareos repentinos, inflamaciones que iban y venían y un agotamiento profundo que ninguna noche de descanso parecía resolver.

No es fácil aceptar que el cuerpo te pide pausa cuando el alma todavía quiere seguir, dijo con una sonrisa triste. Sus palabras no eran una despedida, pero sí una revelación. Una de esas verdades que los artistas suelen guardar hasta que ya no es posible hacerlo. Mijares no buscaba compasión, solo honestidad.

Había llegado el momento de quitarse la armadura y lo hizo de la manera más humana, reconociendo que aunque siempre fue fuerte, ahora le tocaba enfrentar un capítulo difícil. A partir de ese día, quienes lo rodean comenzaron a notar algo distinto en él. Ya no escondía el cansancio detrás de bromas, ya no forzaba la voz cuando sentía dolor.

Ya no fingía que estaba bien. Había decidido respetar sus límites, aunque le costara aceptar que esos límites existían. Su sinceridad impactó profundamente a su familia y a sus seguidores, quienes siempre lo habían visto como un guerrero incansable. Pero lo más significativo no fue su confesión, sino lo que revelaba detrás de ella que llevaba años soportando una batalla silenciosa, que había sacrificado su bienestar para no decepcionar a nadie y que ahora, por primera vez admitía que también necesitaba ser cuidado.

Era el comienzo de una historia dura, una historia que mostraría cómo incluso las voces más fuertes pueden quebrarse sin hacer ruido. Y esa verdad tan cruda como necesaria. marcó el inicio del capítulo más difícil en la vida de Manuel Mijares. Desde hacía años Manuel Mijares sentía que algo en su cuerpo no funcionaba como antes, pero al principio lo atribuía al desgaste natural de una carrera tan exigente.

Sin embargo, lo que comenzó como simples molestias terminó convirtiéndose en un calvario silencioso que avanzaba sin piedad. Los médicos fueron claros su sistema respiratorio y su capacidad muscular estaban deteriorándose más rápido de lo esperado. Era una condición crónica progresiva y aunque no amenazaba su vida de forma inmediata, sí cambiaba todo aquello que amaba hacer.

Las noticias cayeron como un balde de agua fría. Mijares, que siempre había sido energía pura en el escenario, ahora tenía que aprender a vivir con un cuerpo que no respondía a su espíritu. Los primeros síntomas serios aparecieron de forma insidiosa. Se quedaba sin aire al hablar durante mucho tiempo. Subir unas escaleras se convirtió en un esfuerzo excesivo.

Su voz, ese instrumento que durante décadas había emocionado a millones, comenzó a perder precisión en ciertos tonos. Había días en los que se sentía mareado y tenía que detenerse a respirar profundamente para evitar que el mundo diera vueltas. Aún así, seguía adelante aferrándose a la rutina, como si eso pudiera detener el avance de la enfermedad.

Pero el cuerpo siempre termina ganando la batalla cuando no se escucha. Lo más duro fue aceptar que su voz empezaba a resentirse. No se trataba de perder la técnica, sino de perder la fuerza natural con la que su voz llenaba cualquier espacio. En ocasiones después de cantar una sola canción, sentía un ardor intenso en el pecho, como si hubiera corrido una maratón.

Los músculos de su diafragma no respondían como antes y esa sensación lo desesperaba. Para alguien como él, que había construido su vida alrededor del canto, aquello era como perder una parte fundamental de su identidad. Los médicos le advirtieron que debía reducir el ritmo, descansar más, evitar esfuerzos prolongados.

Pero, ¿cómo explicarle eso a un hombre que había pasado toda su vida viviendo del movimiento del escenario del aplauso? Mijares intentó adaptarse, pero cada pausa se sentía como una derrota. Cada limitación lo enfrentaba a su propia vulnerabilidad. Era una realidad que nunca pensó vivir tan pronto sentirse encarcelado dentro de su propio cuerpo.

Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. Había días en los que despertaba con un dolor persistente en el pecho, como si algo lo estuviera apretando desde adentro. En otras ocasiones, sus manos se entumecían. dificultándole incluso sostener objetos ligeros. La fatiga se volvió constante, una sombra que lo seguía desde que abría los ojos hasta que se iba a dormir.

Había noches en las que no conciliaba el sueño por la incomodidad. Otra se despertaba sobresaltado buscando aire, pero lo más devastador era emocional. Elom Bre antes irradiaba seguridad, ahora tenía que medirse en cada paso calcular su energía minuto a minuto. Sus seres queridos lo alentaban a tomarlo con calma, pero él luchaba contra una sensación amarga, la de sentirse limitado por algo que no podía controlar.

En privado confesaba que lo que más temía no era la enfermedad en sí, sino perder la capacidad de vibrar con su música, de entregar su alma en cada nota. Era un duelo silencioso, un desprendimiento doloroso de su yo más profundo. Aunque Mijares intentaba mantener la calma frente al público, los rumores empezaron a circular. Algunos notaron que evitaba notas altas, que respiraba más de lo habitual, entre frases que su postura en el escenario parecía más rígida.

Las críticas no tardaron. En redes sociales surgieron comentarios crueles cuestionando si había perdido talento o profesionalismo. Nadie imaginaba que detrás de cada presentación había horas de preparación física, inhaladores, ejercicios respiratorios y un enorme esfuerzo mental para no desmoronarse frente a su público.

En casa las cosas non eran más fáciles. Tu familia veía la lucha diaria, los medicamentos alineados en la mesa, las visitas frecuentes al médico, los momentos en los que simplemente tenía que sentarse y cerrar los ojos para no llorar del cansancio. Para ellos, Miare seguía siendo fuerte, pero había un dolor que no podían aliviar.

Lo único que podían hacer era acompañarlo, recordarle que no estaba solo, aunque a veces él sintiera que todo se derrumbaba. La enfermedad lenta, pero implacable no solo atacó su cuerpo, sino también su confianza. Y allí comenzó la verdadera batalla, aceptar que debía cambiar su vida, adaptarse, cuidarse. Aunque su corazón quisiera seguir corriendo hacia los escenarios, como en sus mejores años.

Los últimos meses de Manuel Mijares fueron una mezcla amarga de resistencia, miedo y una profunda búsqueda de paz. Aunque intentaba mantenerse fuerte, su cuerpo ya no respondía como antes. La enfermedad que había avanzado de manera silenciosa durante años empezó a manifestarse con una contundencia que nadie podía ignorar.

Cada semana traía un nuevo síntoma, una nueva restricción, un nuevo desafío. Y aún así él seguía luchando, aferrándose a los pequeños momentos de calma como si fueran tesoros irreemplazables. A medida que su salud se deterioraba, las visitas al hospital se volvieron más frecuentes. Lo que antes era una revisión rutinaria se convirtió en largas sesiones de análisis, evaluaciones y ajustes de medicamentos.

Los médicos le explicaban que su organismo estaba agotado, que los tratamientos ya no generaban la respuesta que esperaban. Su familia, siempre a su lado, escuchaba con el corazón encogido mientras intentaba mantenerse serena frente a él. Pero Mijares sabía perfectamente lo que ocurría.

No necesitaba que se lo dijeran con palabras. Su propio cuerpo le hablaba todos los días cada minuto. Uno de los momentos más difíciles. Llegó cuando comenzó a experimentar episodios repentinos de falta de aire, incluso estando en reposo. No era el cansancio habitual, sino una sensación muy concreta, como si el aire no alcanzara, como si sus pulmones ya no tuvieran espacio suficiente para expandirse.

En esas situaciones, Mijares cerraba los ojos, se recostaba y apretaba la mano de quien estuviera a su lado, intentando transmitir una calma que él mismo no sentía. En silencio se preguntaba cuántas veces más tendría que pasar por aquello. Conforme avanzaban los días, perdió peso de manera notable. Su rostro, antes lleno de vida y energía, se veía más delgado, más pálido.

Su voz, incluso al hablar se escuchaba más suave. ya no podía caminar distancias largas sin apoyo. A veces intentaba hacerlo por orgullo por demostrarse a sí mismo que aún podía, pero terminaba deteniéndose a mitad del camino, respirando profundamente para no desfallecer. En esas pausas, miraba a su alrededor como si quisiera grabar cada detalle consciente de que su tiempo estaba cambiando de forma irreversible.

En su casa, el ambiente se volvió más silencioso, no por falta de vida, sino por respeto. Todos sus seres queridos procuraban no hacer ruido cuando él dormía, porque el sueño se había vuelto frágil, interrumpido por molestias constantes. Había noches en las que se despertaba sobresaltado jadeando mientras alguien corría a su lado para ayudarlo a recuperar el ritmo de la respiración.

Aunque intentaba no preocuparlos, hubo momentos en los que simplemente no pudo ocultar el miedo en sus ojos. Aún así, Mijares conservaba algo que nunca perdió la gratitud. Agradecía por los mensajes de apoyo, por las llamadas, por las oraciones, incluso por las críticas que alguna vez fueron injustas.

Decía que todo formaba parte del camino, que cada emoción vivida había tenido un propósito. Era extraño escuchar esa serenidad en un hombre que estaba enfrentando días tan duros, pero tal vez esa aceptación era lo que le daba algo de paz. En una ocasión pidió que lo llevaran al jardín de su casa. Era un día soleado con una brisa ligera y aunque caminara hasta allí le costó un esfuerzo enorme.

No quiso que lo cargaran. Cuando finalmente se sentó bajo un árbol, cerró los ojos y respiró profundamente. Así debería sentirse la vida siempre, dijo con una sonrisa suave. Nadie respondió porque todos estaban ocupados conteniendo las lágrimas. Ese momento tan simple y tan intenso quedó grabado en la memoria de quienes lo acompañaron.

A medida que su condición empeoraba las conversaciones, se volvieron más íntimas. Hablar sobre el futuro ya no tenía sentido. Ahora hablaban del pasado de anécdotas de conciertos inolvidables, de decisiones que cambiaron su vida. A veces reía, otras veces se quedaba en silencio mirando fijamente hacia un punto indeterminado, perdido en recuerdos que solo él podía ver.

con cada día que pasaba se despedía un poco más del mundo sin decirlo explícitamente. En sus últimos días necesitó oxígeno constantemente. Las fuerzas ya no le alcanzaban para mantenerse despierto por largos periodos. Sus hijos y su esposa tomaban turnos para acompañarlo, asegurándose de que nunca estuviera solo.

Y aunque su voz casi no era más que un susurro, todavía intentaba pronunciar palabras de cariño. Todavía intentaba transmitir amor, incluso cuando su cuerpo ya no podía ofrecer nada más. El final no llegó con dramatismo, sino con un silencio profundo. Una madrugada, mientras dormía, su respiración se volvió más suave, más lenta, casi imperceptible.

Y así entre suspiros cada vez más ligeros, su cuerpo finalmente descansó. No hubo gritos, no hubo caos, solo un adiós lleno de amor, de agradecimiento y de un dolor inevitable. El dolor de perder a un hombre que dio todo de sí, incluso cuando ya no tenía fuerzas para continuar. Los que estuvieron cerca en que sus últimos días fueron duros, sí, pero también estuvieron llenos de humanidad, de unión familiar y de un profundo respeto por el hombre que había sido y por el legado que dejaba atrás.

Y quizás dentro de tanta tristeza, eso fue lo único que trajo un poco de consuelo. Desde hacía meses, la familia de Manuel Mijares intentaba mantener en privado la gravedad de su situación, pero fue su esposa quien con la voz quebrada y los ojos hinchados tras tantas noches sin dormir decidió a hablar con la verdad.

No lo hizo por presión mediática ni por curiosidad pública, sino porque sentía que él merecía que su historia fuera contada con dignidad. sin rumores ni exageraciones, también porque ya no podía seguir ocultando el dolor que cargaba por dentro. La confesión ocurrió en la sala de su casa, un espacio que siempre había estado lleno de música, risas y reuniones familiares.

Aquella tarde, sin embargo, el ambiente se sentía distinto, pesado, silencioso, cargado de una tensión que se podía palpar. Ella se sentó frente a la cámara con las manos entrelazadas tratando de controlar los temblores. Durante varios segundos no pudo pronunciar palabra. Respiraba hondo, bajaba la mirada, buscaba fuerza en algún lugar que ya no encontraba fácilmente.

Finalmente, con un susurro que apenas lograba sostener, dijo lo que nadie quería escuchar, que la salud de su esposo había empeorado de manera irreversible, que los médicos ya no hablaban de tratamientos, sino de acompañamiento, y que las últimas semanas habían sido un torbellino de angustia, miedo y resignación.

contó que lo había visto perder fuerzas día tras día, cómo se debilitaba incluso para realizar cosas tan simples como levantarse de la cama o dar unos pasos por la habitación. Confesó también que aunque él intentaba mostrarse fuerte, ella notaba en sus ojos un cansancio tan profundo que no se podía disimular.

Con lágrimas corriendo por su rostro, relató que hubo noches en las que lo escuchó llorar en silencio, creyendo que ella dormía. No lloraba por miedo a partir, sino por la tristeza de ver sufrir a sus seres queridos. Decía que lo más doloroso no era el diagnóstico, sino el peso emocional que sentía al saber que su familia estaba viviendo ese proceso con él.

Ella con voz entrecortada afirmó que cada una de esas noches la marcó para siempre. La confesión no terminó ahí. También reveló lo mucho que le costaba verlo conectar tantos aparatos médicos a diario, ver cómo dependía del oxígeno, cómo sus manos temblaban incluso al sostener un vaso de agua.

Las medicinas ya no eran un alivio, sino un recordatorio constante de lo que estaban perdiendo. Ella explicaba que había días en los que él despertaba con un hilo de esperanza intentando compartir un momento de conversación, pero su energía se apagaba rápido, como una llama pequeña que lucha contra el viento. Uno de los momentos más desgarradores que ella compartió fue cuando él, casi sin voz le pidió perdón.

Perdón por hacerte pasar por esto”, le murmuró mientras ella le sujetaba el rostro llorando. Ella le respondió que él no tenía nada que disculpar, que estar a su lado era un honor, que acompañarlo hasta el último aliento. Era un acto de amor, no una carga. Contarlo ante todos fue para ella como abrir una herida que aún sangraba, pero sintió que era necesario para que la gente entendiera la magnitud de lo que él estaba viviendo.

Mientras hablaba, describió cómo la casa se transformó en un espacio de cuidados constantes, horarios de medicamentos, visitas médicas frecuentes, noches sin dormir, días llenos de incertidumbre. confesó que hubo momentos en los que se aferraba a la posibilidad de un milagro, aunque los médicos ya le habían dejado claro que no era una opción realista.

Aún así, la esperanza humana se resiste a desaparecer, incluso cuando la razón dice lo contrario. También compartió que en medio de toda esa tristeza, Mijares nunca dejó de agradecer. Agradecía por la familia, por los fans, por los recuerdos, por cada día que despertaba. Su esposa confesó que esa gratitud fue lo que la sostuvo emocionalmente cuando ella misma sentía que ya no podía más.

Dijo que verlo sonreír incluso en medio del dolor fue una de las lecciones más grandes que él dejó en vida. Al final su voz se quebró por completo. Miró a la cámara con los ojos llenos de lágrimas y dijo que lo más difícil no fue aceptar la gravedad del estado de su marido, sino entender que el tiempo que les quedaba juntos era cada vez más corto.

“Yo solo quería más tiempo”, admitió dejando escapar un soyoso que ella misma intentó contener sin éxito. Un día más, una conversación más, un abrazo más. Pero la vida con su dureza implacable no siempre concede esos deseos. Esa confesión se volvió viral, no por morvo, sino por la honestidad con la que habló.

Las redes se llenaron de mensajes de apoyo de oraciones y de recuerdos de quienes habían sido tocados por la música de Mijares. Y aunque la verdad que sé que ella compartió era dolorosa, también fue un acto de amor inmenso contar la historia tal y como era, sin esconder el sufrimiento, pero también sin olvidar la humanidad, la fortaleza y el corazón de un hombre que dio todo hasta el último momento.

Su testimonio se convirtió para muchos en el retrato más genuino de lo que significa acompañar a alguien que se apaga lentamente un acto desgarrador, pero profundamente lleno de amor. Los últimos días de Manuel Mijares fueron una mezcla de resistencia silenciosa, fragilidad física y un torbellino emocional que marcó a todos los que lo rodeaban.

Aunque su salud ya estaba deteriorada desde hacía meses, fue en esa última etapa cuando la realidad se volvió imposible de ignorar. Todo lo que antes parecía manejable de pronto comenzó a escaparse de control. La fatiga se hizo constante, los dolores se intensificaron y las fuerzas simplemente dejaron de responderle como antes.

Su habitación se convirtió en el centro de todo. Allí pasaba la mayor parte del tiempo rodeado de fotografías de su familia. recuerdos de conciertos, trofeos y pequeños objetos que él mismo había pedido mantener cerca. Decía que lo ayudaban a sentirse conectado con la vida, con sus momentos felices, con la versión de sí mismo que aún quería recordar.

La luz tenue que llenaba la habitación creaba un ambiente de paz, pero también de profunda nostalgia. Cada mañana su esposa entraba con un buenos días suave tratando de darle algo de ánimo. A veces él respondía con una sonrisa débil. Otra simplemente parpadeaba con cansancio, como si incluso hablar fuese un esfuerzo demasiado grande.

Había momentos en los que intentaba levantarse para caminar unos pasos, pero sus piernas ya no lo sostenían. Dependía de ella de los médicos y de los enfermeros más de lo que nunca hubiera imaginado. Los dolores que antes eran intermitentes empezaron a acompañarlo todo el día. Los medicamentos servían por momentos, pero no eliminaban la sensación de pesadez pecho, ni la falta de aire que lo obligaba a usar oxígeno de manera constante.

Respirar se volvió una batalla diaria y cada inhalación profunda era un recordatorio de su condición. Había días en los que cerraba los ojos durante largos minutos, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Aún así, en medio de tanta dificultad, había pequeños instantes de claridad que su familia atesoró profundamente. En uno de esos momentos pidió escuchar sus propias canciones, no para recordar el éxito ni la fama, sino porque la música siempre había sido su refugio.

Cuando empezó a sonar una de sus baladas más queridas, él soltó un suspiro suave y dijo, “Esto, esto siempre me hizo sentir vivo.” Su esposa tomó su mano y se la llevó al pecho. Él la miró con los ojos vidriosos, pero llenos de ternura, como si quisiera decir mucho más de lo que su cuerpo permitía.

Sus hijos lo visitaban a diario. Llegaban con cuidado sin hacer ruido, temiendo molestar o cansarlo. Él intentaba bromear incluso en su estado para que ellos no lo vieran tan frágil, pero su voz salía baja, temblorosa, como si cada palabra le costara una parte de sí mismo. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando su hijo menor, incapaz de contener las lágrimas, le preguntó si tenía miedo.

Yares le apretó la mano con delicadeza y respondió, “No tengo miedo. Lo que me duele es dejarlos preocupados.” Esa frase quedó grabada en la memoria de todos. Las noches eran las más difíciles. El silencio de la casa hacía que cada respiración agitada, cada suspiro doloroso se escuchara con más fuerza.

Su esposa se quedaba junto a él sin dormir, observando cada movimiento pendiente de cualquier cambio que pudiera alertar a los médicos. Había ocasiones en las que él despertaba sobresaltado buscando aire y ella corría a sostenerlo, a calmarlo, a asegurarle que estaba ahí. El agotamiento físico y emocional que ambos sentían era inmenso, pero ninguno se rendía.

A pesar del sufrimiento, hubo un gesto final que mostró la grandeza de su corazón. sabiendo que su cuerpo estaba fallando, pidió ver a su familia reunida. Con dificultad, pero con claridad en la mirada, les dijo a todos que los amaba, que cada uno de ellos había sido su fuerza, su motivo y su orgullo. Les pidió que siguieran adelante, que no se quedaran atrapados en la tristeza.

Fueron palabras sencillas, pero llenas de una profundidad que dejó a todos llorando en silencio. En los últimos momentos de lucidez que tuvo, tomó la mano de su esposa y la sostuvo con una fuerza que parecía imposible para su estado. Ella le ababló al oído, recordándole viajes, anécdotas carcajadas compartidas.

Ah. Y él, aunque apenas podía mover los labios, intentaba sonreír. Era como si estuviera despidiéndose de todo lo que había amado en la vida. sin necesidad de decir adiós directamente. La prensa y el público esperaban respuestas, pero su familia decidió mantenerlo todo en privado hasta que el dolor fuera un poco más llevadero.

Esos días finales se quedaron guardados como algo íntimo, profundo, humano y sobre todo real. No hubo glamour, ni luces, ni escenarios. Solo un hombre enfrentando su fragilidad con la misma dignidad con la que vivió su trayectoria artística. Lo que sí quedó claro es que esos momentos finales marcaron a su familia para siempre.

Para ellos, Manuel no fue solo un cantante, ni una figura pública. Fue un padre amoroso, un compañero leal y un ser humano lleno de bondad. Y aunque el desgaste físico fue doloroso, lo que más recordarán será la forma en que él, incluso en medio de su propio sufrimiento, intentó hacerlos sentir acompañados, amados y en paz. Su historia contada desde el corazón se convirtió en un recordatorio poderoso de lo frágil que es la vida y de lo valioso que es cada instante que compartimos con quienes amamos.

Y aunque sus últimos días fueron duros, también estuvieron llenos de amor humanidad y una fortaleza que nunca será olvidada. Al final de todo, la historia de Manuel Mijares nos deja una reflexión que muchos preferirían evitar. Incluso los ídolos, los grandes, aquellos que parecían invencibles sobre los escenarios, también enfrentan momentos de fragilidad que nadie imagina.

A sus años, lo que realmente dolió no fue solo la enfermedad silenciosa que lo golpeó, sino la soledad emocional que lo rodeó en los instantes donde más necesitaba apoyo. Detrás de cada aplauso guardado en la memoria, detrás de cada canción que todos seguimos cantando, había un hombre intentando mantener la dignidad mientras el cuerpo y el ánimo le reclamaban descanso.

Y quizá lo más humano de todo esto es comprender que ninguno de nosotros está exento de esos capítulos oscuros que llegan sin avisar. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar o recordar a alguien, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos contando esas historias que pocos se atreven a decir esas verdades que aunque duelan nos acercan más como personas.

Suscríbete, comparte este video y acompáñanos en el próximo capítulo. Porque detrás de cada figura pública siempre hay un corazón que late lucha y siente más de lo que imaginamos.

News

Tras años de especulación, César Antonio Santis decide hablar a los 79 y enfrenta el rumor de una pareja secreta, revelando una verdad íntima que reordena su historia personalb

A los 79 años, César Antonio Santis decidió hacer algo que sorprendió incluso a quienes lo han seguido durante toda una vida…

Tras su divorcio: Fernando González revela por fin su nueva y feliz vida amorosa

Fernando González revela cómo cambió su manera de amar después del divorcio: una confesión honesta sobre segundas oportunidades, equilibrio emocional…

Quince años después de su divorcio, Tania Rincón finalmente dice lo que muchos intuían desde hace tiempo, provocando sorpresa, reflexión y un renovado interés por su historia fuera de cámaras.

Quince años después de su divorcio, Tania Rincón finalmente dice lo que muchos intuían desde hace tiempo, provocando sorpresa, reflexión…

A los 85 años, Alberto Vázquez demuestra que la verdadera sorpresa no está en la fama pasada, sino en la forma serena y consciente en que decidió vivir su presente

A los 85 años, Alberto Vázquez demuestra que la verdadera sorpresa no está en la fama pasada, sino en la…

Después de una vida marcada por la distancia, Liliana Rodríguez confirma a los 58 años que logró reconciliarse con su padre José Luis “El Puma” Rodríguez, cerrando una de las historias familiares más comentadas

Después de una vida marcada por la distancia, Liliana Rodríguez confirma a los 58 años que logró reconciliarse con su…

Detrás del mito: una investigación periodística revela historias incómodas, dinámicas de poder y secretos nunca aclarados en el entorno de Julio Iglesias

Detrás del mito: una investigación periodística revela historias incómodas, dinámicas de poder y secretos nunca aclarados en el entorno de…

End of content

No more pages to load