Después de dar a luz, mi suegra irrumpió en la habitación y nos insultó a mí y a mi hija recién nacida: no pude soportarlo más e hice esto…

Desde fuera, nuestra familia parecía perfecta: una pareja joven y enamorada, esperando nuestro primer hijo, y un futuro que prometía tranquilidad y alegría. Tras puertas cerradas, la realidad era más dura. Mi relación con mi suegra había sido tóxica desde el principio, y el día que di a luz fue el punto de quiebre que transformó el dolor en resolución.

Un comienzo difícil

Conocí a la madre de mi marido en una comida dominical. Me ofreció una sonrisa que nunca llegó a sus ojos y un apretón de manos que parecía una prueba. Al principio confundí su frialdad con formalidad. Con el tiempo, aprendí que era desdén.

No ocultó que me consideraba indigna de su hijo. Para ella, yo no era lo suficientemente bonita, ni lo suficientemente refinada, y ciertamente no era el futuro que había imaginado para el único hijo al que había dedicado su vida.

Su pasatiempo favorito era ser quisquillosa, con pequeños cortes hechos con precisión quirúrgica. Comentaba cómo sazonaba la sopa, cómo doblaba las camisas, cómo me reía. Me comparaba con la exnovia de mi marido con una regularidad mecánica. «Una verdadera ama de casa», decía delante de cualquiera que la escuchara. «Una mujer de verdad. A diferencia de ti».

A veces llamaba a mi esposo mientras estaba en el trabajo para denunciar quejas inventadas. Decía que yo era fría con la familia. Que no respetaba la tradición. Le decía que aún podía “tomar una decisión diferente”. Siempre me defendía, pero las llamadas erosionaban nuestra paz interior.

Intenté ser educado. Intenté ganarme un lugar en su mesa. Le llevé flores. Aprendí sus recetas. Asistí a cumpleaños y festividades, sonreí en las fotos y me tragué el dolor después. Pero la amabilidad es un escudo débil contra alguien decidido a herirte.

El embarazo lo empeoró todo

Cuando supe que estaba embarazada, creí que la noticia la ablandaría. El primer nieto. La oportunidad de reinventar nuestra historia. Imaginé abrazos, listas de nombres de bebés y consejos que parecían amor, no control.

Me equivoqué.

Joy nunca entró en la habitación. La sospecha sí. Trató mi embarazo como la escena de un crimen y a sí misma como la detective encargada de resolverlo. Interrogó a mi esposo sobre fechas y calendarios como si fuera sospechoso. Les envió mensajes a sus familiares diciendo que la cronología no cuadraba. En las cenas familiares, bromeaba a viva voz diciendo que el bebé podría parecerse al vecino. La gente se reía y luego apartaba la mirada cuando me entristecí.

Llegó sin invitación a una de mis citas prenatales y discutió con la recepcionista sobre ser “familia inmediata”. Cuando le dijeron que no podía volver, me llamó dramática.

Las exigencias físicas del embarazo se multiplicaron bajo el peso de la humillación. Aprendí a medir mi día según lo que no la provocara. Anduve con pies de plomo y aun así logré hacer ruido.

Mi esposo me ofreció refugio. Me recordó que éramos un equipo. Interrumpió las conversaciones que se pusieron feas. Insistió en poner límites. Pero su madre tenía una forma de derribar muros invisibles.

El día del nacimiento

El parto llegó en la madrugada de una mañana gris. La habitación del hospital olía ligeramente a antiséptico y limpiador de pisos con limón. Los monitores emitían pitidos suaves y constantes, como canciones de cuna desconocidas. Las enfermeras se movían con agilidad, con la amable competencia que hace posible la valentía.

Las horas dolieron. Luego pasaron. Y entonces oí el primer llanto de mi hija. Sonó como una cerilla encendida en la oscuridad. Su llama llenó la habitación.

Era diminuta, cálida y perfecta contra mi pecho. Mi esposo lloró en silencio, con los dedos entrelazados con los míos, de esas lágrimas que limpian más que queman. Por primera vez en muchos meses, todo se sentía bien. El amor superaba al miedo.

Se quedó hasta que una enfermera le pidió que bajara mi bolso del coche y pasara por la farmacia de abajo. Me besó la frente, le besó la coronilla a nuestra hija y prometió volver en minutos. Asentí, aturdida por el alivio.

Por un rato, solo estuvimos los tres: mi hijo dormido sobre mi piel, yo al borde del agotamiento y la admiración, la habitación vibrando con la música tenue de las máquinas. Le susurré promesas en el pelo. Le dije que sería el muro que el viento no podría atravesar. Le dije que nadie la haría sentir pequeña en su propia vida.

La puerta se abrió.

Miré hacia arriba, esperando a mi marido. No era él.

La tormenta entra

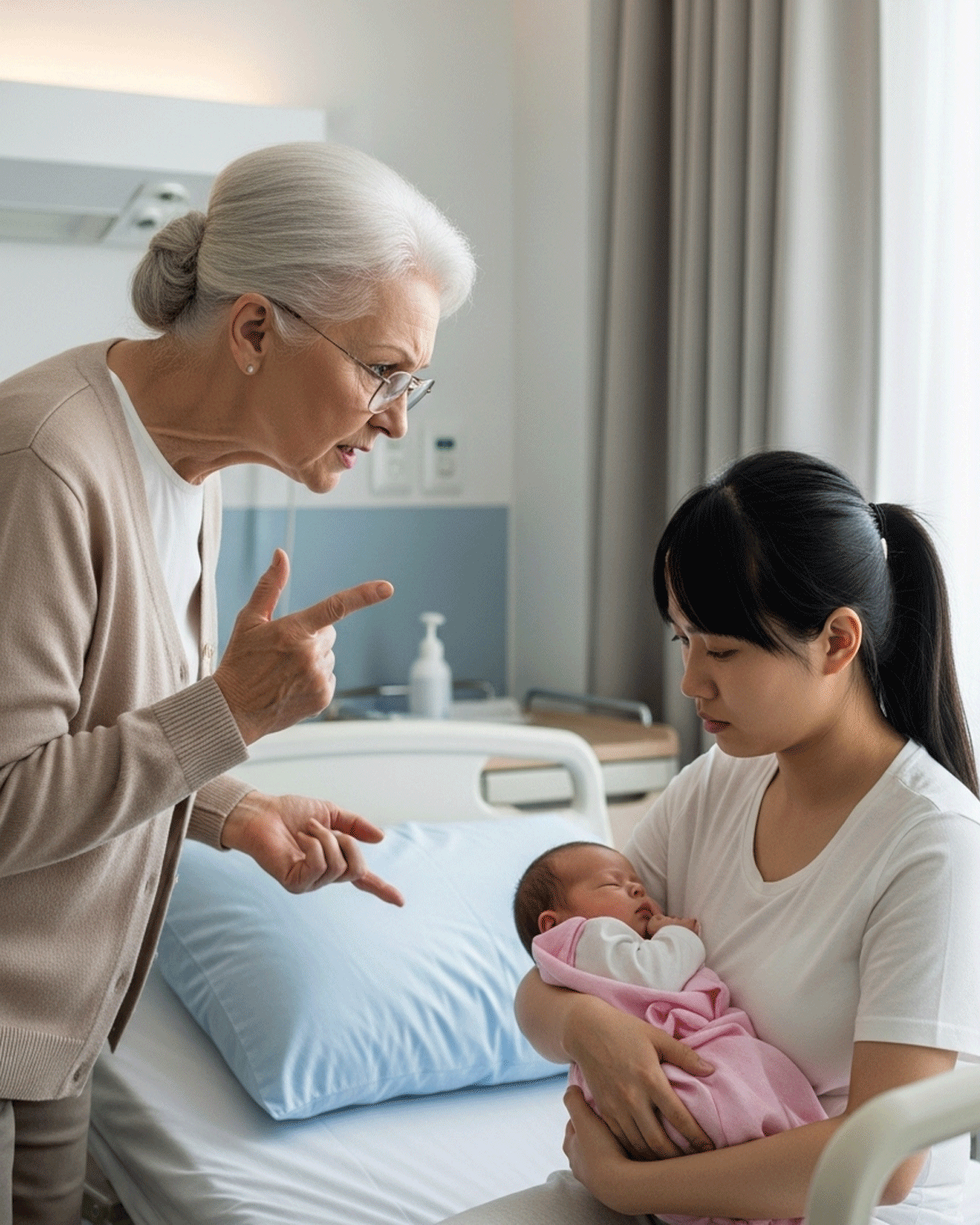

Mi suegra estaba en la puerta como si fuera la dueña del lugar. Su perfume llegó antes que su voz, un floral intenso que enrareció el aire. No llevaba flores, ni tarjeta, ni sonrisa.

«Felicidades» no salió de sus labios. Algo más salió.

Lo sabía dijo, con cada sílaba entrecortada. Este niño no es de mi hijo.

Sentí mi cuerpo acurrucarse protectoramente alrededor de la bebé sin moverme en absoluto. Mi voz era débil y cansada, pero la serena. Le dije que mirara a nuestra hija, que observara la forma de su naricita, la inclinación que reflejaba la de su padre.

Se rió, breve y amargamente. Dijo que cualquiera podría tener esa nariz. Me llamó mentirosa. Dijo que había engañado a su hijo. Dijo que lo había arruinado. Dijo que era una descarada.

Sentí calor en los ojos. Miré la pared por encima de su hombro e intenté respirar. Quizás solo tenía miedo, me dije. Quizás el miedo se estaba volviendo cruel. Esperé a que se detuviera.

No lo hizo. Su voz se elevó y se agudizó hasta que sonó como si pudiera partir la habitación en dos. Me dijo que no era madre. Catalogó mi agotamiento como prueba de mi fracaso. Se burló de mi pelo sin lavar, mis ojos hinchados, mis labios agrietados, como si una mujer que acababa de traer al mundo a un ser humano debiera parecerse a un retrato.

Luego apuntó a la persona más pequeña de la habitación. Miró a mi hija y soltó palabras que un recién nacido jamás debería tener que cargar. La llamó ilegítima. Dijo que crecería manipuladora y patética, igual que yo. Dijo que mi hija era el tipo de error que las familias decentes corrigen.

Algo dentro de mí se rompió limpiamente y sin ruido. El dolor del parto tenía filo. Este dolor no. Fue una caída libre que terminó en un aterrizaje que desconocía que mi cuerpo pudiera ejecutar.

Con cuidado, cambié a nuestra hija a la cuna y me incorporé. Todos mis músculos protestaban. Los puntos me ardían. La habitación se inclinó un instante y luego se estabilizó. Apreté el botón de llamada a la enfermera y esperé con las manos cruzadas sobre el regazo y el corazón martilleando la respuesta a la pregunta de quién iba a ser a partir de ese momento.

La enfermera llegó rápidamente. Me echó un vistazo a la cara y luego a la de mi suegra, y comprendió la situación con la precisión que da la experiencia. Le dije claramente que esa visita no era bienvenida, que quería que se la llevaran y que no consentía en volver a verla. La enfermera asintió. La política del hospital otorga a los pacientes el derecho a restringir las visitas. Invocó esa política con serenidad profesional.

Mi suegra protestó, alzó la voz y señaló la cuna como si se pudiera exigir la posesión a gritos. Llegó seguridad. La escoltaron por el pasillo mientras sus quejas se disolvían en el ruido general de una planta concurrida.

Cuando la puerta se cerró, la habitación se sintió más grande. Mi hija se movió como si el aire mismo hubiera cambiado de temperatura. La levanté con cuidado y apreté mis labios contra su frente. “Estás a salvo”, susurré. “Me aseguraré de ello”.

La llamada

Llamé a mi esposo. Las palabras se me agolpaban hasta que las ordené. Durante un largo suspiro, no dijo nada. Entonces, la ira se apoderó de su voz de una forma que nunca antes le había oído. Me dijo que ya estaba en el ascensor. Me pidió disculpas. Me dijo que esto no volvería a suceder.

Entró por la puerta momentos después con la bolsa aún en la mano. Me miró, luego a nuestra hija, luego a la habitación que aún conservaba la sombra de la ira de su madre. Se sentó en la cama y dijo que amar significa elegir. Dijo que él nos eligió.

Llamó a su madre desde el pasillo. Le dijo que le habían revocado el privilegio de visita. Le dijo que las disculpas no eran moneda corriente para comprar acceso a un recién nacido. Le dijo que las palabras tienen consecuencias. Colgó mientras ella seguía discutiendo.

No le pregunté qué dijo. No necesitaba esos ecos en la habitación.

Las horas después

La enfermera me revisó las constantes vitales y me ajustó la vía intravenosa. Me puso una manta extra en las piernas y llenó una jarra de agua. Antes de irse, me apretó el hombro y me dijo en voz baja que había visto muchos tipos de familias, y que las más fuertes se forjaban con decisiones, no con la sangre derramada. Lloré un poco, de esas lágrimas que me ayudan a respirar después de caer.

En el silencio que siguió, observé a mi hija dormir. Memoricé las diminutas medialunas de sus uñas, la forma en que sus dedos se abrían y cerraban como si captaran una luz invisible, el suave ronquido que sonaba como una promesa que planeaba cumplir.

Al día siguiente, las visitas llegaron y se fueron, pero solo las que recibimos. Una amiga del trabajo me trajo flores y se fue rápidamente al ver que se me cansaban los ojos. Una enfermera de mirada amable me enseñó a envolver al bebé. Una asesora de lactancia me salvó la cordura con tres consejos prácticos y una frase que me hizo sentir que podía hacerlo.

Nadie más intentó entrar a la fuerza en nuestro espacio. El personal de seguridad tenía una nota en el historial. Las puertas solo se abrían por amabilidad.

Líneas en la arena

Nos llevamos a nuestra hija a casa dos días después. Crucé la puerta de casa con un bebé en brazos y una nueva columna vertebral. Los límites siempre me habían parecido muros. Ahora los sentía como puertas que solo las personas adecuadas podían abrir.

Mi suegra llamó repetidamente durante la primera semana. Dejó largos mensajes de voz. Envió párrafos de texto. Exigió pruebas de paternidad, luego se retractó, y luego las volvió a exigir. Le dijo a mi esposo que lo estaban controlando. Me dijo que estaba destruyendo una familia.

No respondimos cuando los mensajes se volvieron crueles. Solo respondimos una vez para aclarar la política: no se permiten visitas. Sin excepciones.

Mi suegro llamó para disculparse, luego para explicar, y luego para pedir “una oportunidad para reiniciar”. Le dije que reiniciar requiere la verdad y la voluntad de hacer las cosas de otra manera. Dijo que lo entendía. Luego me preguntó si podía dejar un regalo en la puerta. Le dije que sí a la puerta y no a la sala.

La caja contenía una manta suave y una nota en cursiva. Decía que esperaba que nuestra hija durmiera bajo algo que se sintiera como amor. Decía que lamentaba su silencio. Lloré en la entrada.

News

Un niño llamó a la policía y dijo que sus padres estaban haciendo algo en la habitación: los oficiales decidieron verificar y descubrieron algo horrible.

La llamada desesperada de un niño destapó la noche más oscura de una familia Todo comenzó con una llamada telefónica…

El novio palideció: la novia golpeó a la suegra con un pastel entre los gritos de los invitados

El novio palideció: la novia golpeó a la suegra con un pastel entre los gritos de los invitados Lisa sabía…

Durante la boda, mi suegra se me acercó y me arrancó la peluca, mostrándole a todos los invitados mi cabeza calva, pero entonces sucedió algo inesperado.

El día de mi boda, mi suegra me arrancó la peluca delante de todos, pero lo que pasó después dejó…

Mi cuñada fue sorda y muda durante 7 años, pero cuando mi hermano y la familia se reunieron para dividir los bienes, ella rompió a llorar y dijo algo que nos dejó a todos boquiabiertos.

Mi cuñada llevaba siete años sordomuda. Pero lo que reveló tras el fallecimiento de mi hermano nos dejó a todos…

Divorciada, mi esposo me lanzó una almohada vieja con una mueca de desprecio. Cuando la abrí para lavarla, me quedé atónita con lo que había dentro…

Divorciada, mi esposo me lanzó una almohada vieja con una mueca de desprecio. Cuando la abrí para lavarla, me quedé…

DEDIQUÉ 5 AÑOS A CUIDAR A MI MARIDO PARALÍTICO, Y LO ESCUCHÉ LLAMARME SIERVA LIBRE. Así que hice esto…

DEDIQUÉ 5 AÑOS A CUIDAR A MI MARIDO PARALÍTICO, PERO LO ESCUCHÉ LLAMARME SIERVA LIBRE Y ESTO FUE LO QUE…

End of content

No more pages to load