La mañana del funeral de mi hija estaba cargada de un dolor casi tangible. El cielo estaba gris y bajo, como si llorara a mi lado. Una ligera llovizna me empapó el abrigo, dejándome helado hasta los huesos. Apreté el asa de mi bolso con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Intenté concentrarme en el pequeño consuelo de que mi hija descansara en ese ataúd, pero una persistente sensación de inquietud me revolvía el estómago. Algo andaba mal.

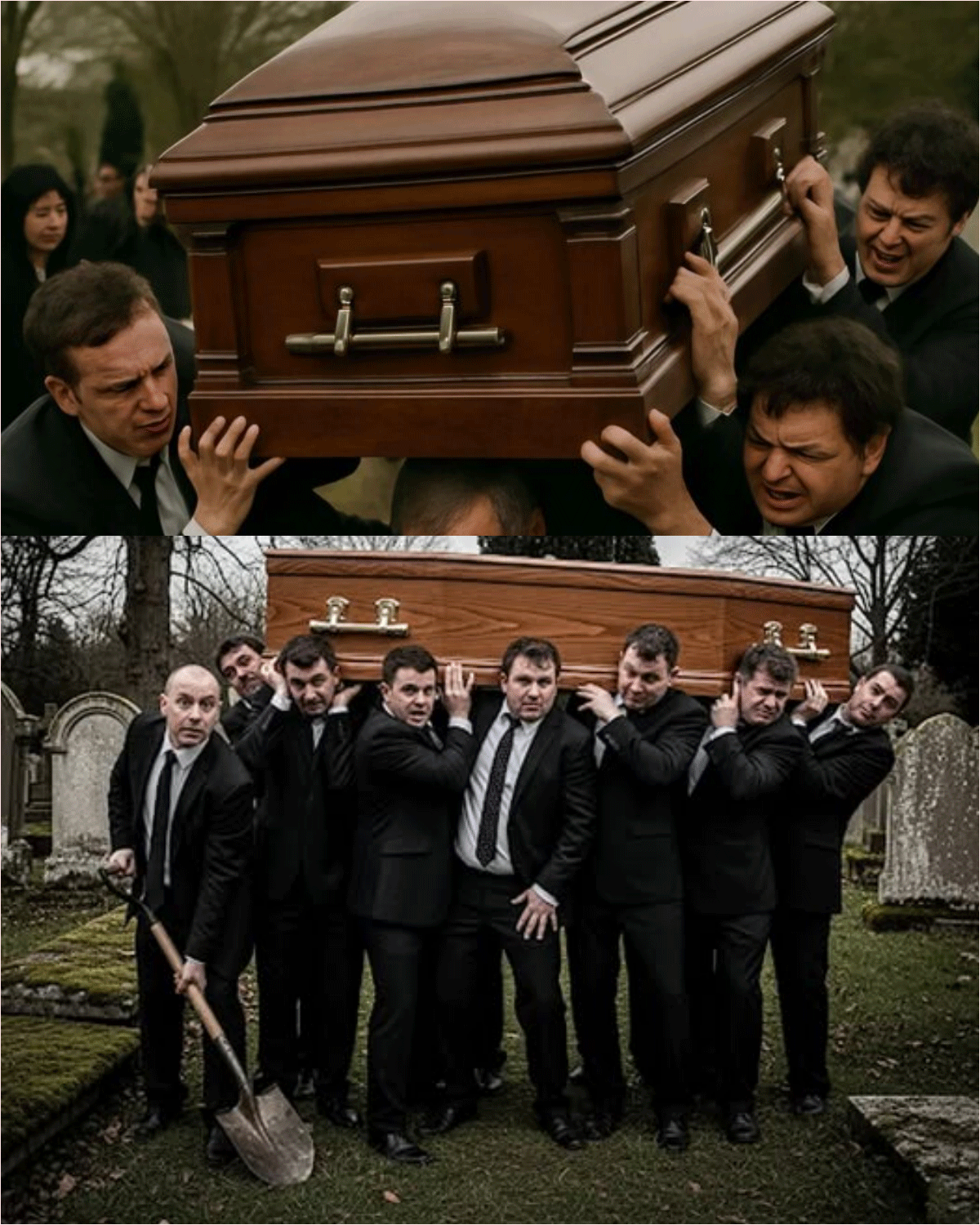

Cuando trajeron el ataúd, su madera oscura relucía bajo la tenue luz, como si intentara brillar a pesar del cielo sombrío. Las asas de latón captaban la tenue luz. Desde el momento en que lo levantaron, su peso me pareció inusual, y lo reconocí al instante. Ocho hombres sujetaban las asas, con los músculos tensos por la carga.

“¡Uno, dos, tres!” gritó el líder.

El ataúd apenas se movió. Se oían gruñidos y respiraciones agitadas. Algunos se secaron el sudor e intercambiaron miradas preocupadas. «Pesa como tres personas ahí dentro», murmuró uno. Mi corazón se aceleró. Sentí algo antes de que abrieran el ataúd, algo oculto, que no debía verse.

Di un paso adelante, intentando respirar con normalidad, forzando mi voz a sobrepasar los susurros. «Ábrela».

Algunos empleados de la funeraria dudaron. Uno murmuró: “¿Está seguro?”.

Dije que lo abrieras ya dije con voz aguda y firme. El dolor había agudizado mis instintos; sabía que tenía que verlo con mis propios ojos.

Quitaron los tornillos. La tapa crujió al levantarse, revelando a mi hija, tranquila, con las manos apoyadas en un ramo de flores. Una fugaz sensación de alivio intentó invadirme, pero no pude permitirme exhalar. Un sutil bulto bajo el revestimiento confirmó mi temor. Se me revolvió el estómago.

Un trabajador levantó con cuidado el revestimiento interior, revelando un compartimento oculto. Envuelto en plástico negro, yacía el cuerpo de un hombre. De mediana edad, con un tatuaje y señales de forcejeo. El cuerpo había comenzado a descomponerse, pero sus rasgos aún eran identificables. El hedor químico, mezclado con la descomposición, impactó la nariz. Vi a los portadores del féretro retroceder; algunos se taparon la boca, otros retrocedieron instintivamente.

Dios mío… ¡Eso es un cadáver! jadeó alguien. Esto no es un doble fondo. Esto… es un delito.

Me agarré al borde del ataúd para no caerme. «No sé quién es» , dije con voz temblorosa. «Esta persona no debería estar aquí».

Los rostros de los trabajadores palidecieron. «Imposible. Recibimos el ataúd sellado», balbuceó uno.

Me volví hacia ellos, mi mirada atravesando la niebla de miedo y confusión. “¿Quién organizó esta entrega?”

La respuesta llegó vacilante: una empresa privada, a través de un intermediario, hizo el pedido electrónicamente y pagó en efectivo. Me palpitaba el corazón. Alguien lo había planeado meticulosamente, usando el funeral de mi hija como excusa.

La policía llegó rápidamente. Interrogaron a los testigos. El cuerpo oculto fue identificado como el de un excontador de una constructora, desaparecido desde hacía varios días, que había estado preparando pruebas de fraude y corrupción. Y ahora estaba muerto o al menos oculto bajo el ataúd de mi hija. Mi dolor se transformó en una ira decidida.

En los días siguientes, cooperé con los investigadores, interrogué a testigos, noté discrepancias, rastreé la ruta del ataúd y localicé a los implicados. Cada detalle importaba: el camión de reparto en las cámaras de vigilancia, el modo de andar de los hombres, los documentos que presentaron. Incluso las huellas dactilares en el plástico negro se convirtieron en pistas cruciales. Mi dolor se convirtió en un arma de vigilancia.

Semanas después, la investigación dio sus frutos. Las cámaras de vigilancia mostraron a dos hombres manipulando el ataúd antes del entierro. Fueron identificados mediante análisis de la marcha, registros laborales y registros financieros. Los interrogatorios revelaron la horrible verdad: el contador había sido silenciado por saber demasiado. El ataúd con el nombre de mi hija era el disfraz perfecto. Nadie sospechó. Nadie miró con atención.

El juicio fue largo y tenso. El director, el intermediario y los trabajadores involucrados en la conspiración comparecieron ante la justicia. Cada testimonio, cada prueba, confirmó el nivel de orquestación. Permanecí presente, con la imagen de mi hija, su rostro sereno y sus pequeñas manos, siempre presente en mi mente. Mi hija se había ido, pero su funeral había revelado un crimen que, de otro modo, habría permanecido enterrado.

Incluso ahora, al pasar junto a su tumba, el recuerdo de ese ataúd, su peso, el compartimento oculto, la revelación, aún me persigue. Susurro su nombre, dejo flores y le prometo justicia. Cualquiera que se atreviera a explotar mi dolor subestimó la determinación de una madre. Amor, dolor y una determinación inquebrantable se combinaron en una fuerza imparable.

Nadie puede medir la fuerza de una madre. Ese día, cuando vi que el ataúd no podía ser levantado y exigí que lo abrieran, desencadené una cadena de acontecimientos que no terminaría hasta que se revelara la verdad. El dolor agudizó mis instintos. El amor me armó de valor. La justicia me dio un propósito. Y no cederé.

News

Un niño llamó a la policía y dijo que sus padres estaban haciendo algo en la habitación: los oficiales decidieron verificar y descubrieron algo horrible.

La llamada desesperada de un niño destapó la noche más oscura de una familia Todo comenzó con una llamada telefónica…

El novio palideció: la novia golpeó a la suegra con un pastel entre los gritos de los invitados

El novio palideció: la novia golpeó a la suegra con un pastel entre los gritos de los invitados Lisa sabía…

Durante la boda, mi suegra se me acercó y me arrancó la peluca, mostrándole a todos los invitados mi cabeza calva, pero entonces sucedió algo inesperado.

El día de mi boda, mi suegra me arrancó la peluca delante de todos, pero lo que pasó después dejó…

Mi cuñada fue sorda y muda durante 7 años, pero cuando mi hermano y la familia se reunieron para dividir los bienes, ella rompió a llorar y dijo algo que nos dejó a todos boquiabiertos.

Mi cuñada llevaba siete años sordomuda. Pero lo que reveló tras el fallecimiento de mi hermano nos dejó a todos…

Divorciada, mi esposo me lanzó una almohada vieja con una mueca de desprecio. Cuando la abrí para lavarla, me quedé atónita con lo que había dentro…

Divorciada, mi esposo me lanzó una almohada vieja con una mueca de desprecio. Cuando la abrí para lavarla, me quedé…

DEDIQUÉ 5 AÑOS A CUIDAR A MI MARIDO PARALÍTICO, Y LO ESCUCHÉ LLAMARME SIERVA LIBRE. Así que hice esto…

DEDIQUÉ 5 AÑOS A CUIDAR A MI MARIDO PARALÍTICO, PERO LO ESCUCHÉ LLAMARME SIERVA LIBRE Y ESTO FUE LO QUE…

End of content

No more pages to load