El aire matutino en Maple Hollow, un tranquilo pueblo rural de Kansas, olía ligeramente a heno cortado y tierra húmeda. Mary y Walter Hughes estaban en el desgastado porche de su vieja granja, mirando el camino hacia la iglesia. Hoy era el funeral de su único hijo, Daniel, fallecido a los 32 años tras un repentino infarto.

Los Hughes nunca habían sido ricos. Walter, un mecánico jubilado, seguía haciendo chapuzas en el cobertizo para ganar un dinerito extra, y Mary horneaba pasteles para el mercado de agricultores. Su camioneta tenía veinte años, con las manchas de óxido parcheadas con pintura desparejada. Casi todas las semanas, vivían con cuidado, contando cada dólar.

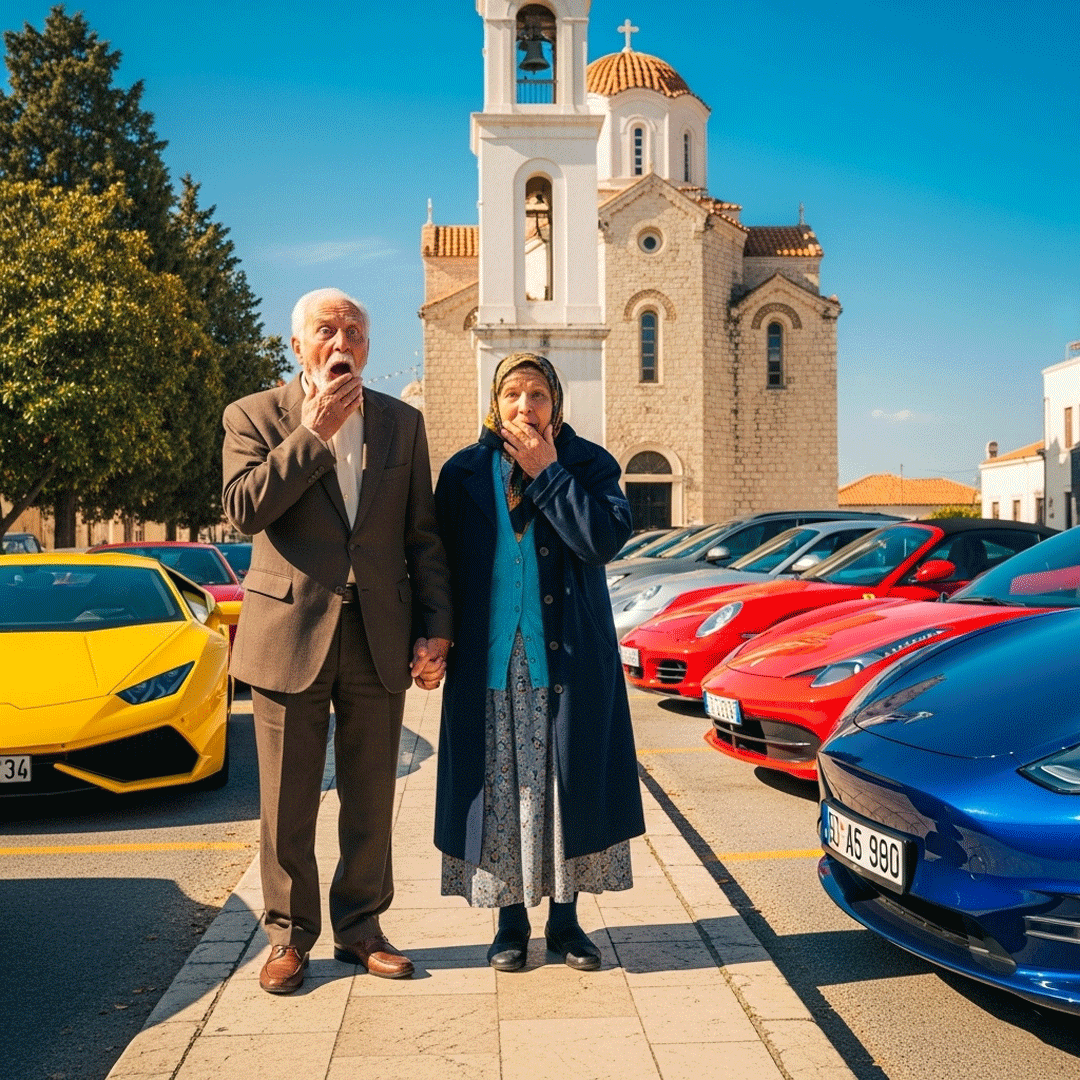

Pero al sonar la campana de la iglesia, el camino de grava frente a su casa empezó a llenarse de coches. No eran camionetas ni sedanes polvorientos como los de los vecinos, sino relucientes vehículos de lujo: elegantes Mercedes negros, relucientes Teslas, algunos Lamborghinis y Porsches con matrícula de otro estado. El rugido de los motores caros por el camino se sentía surrealista en contraste con la tranquilidad del campo.

Mary frunció el ceño. «Walter… ¿conoces a alguna de estas personas?»

—No —dijo lentamente, mientras observaba a un hombre con traje a medida bajar de un Maserati azul marino—. Y no creo que sean de por aquí.

Uno a uno, aparecieron desconocidos con elegantes atuendos, portando elegantes arreglos florales blancos. Saludaron cortésmente a los Hughes con la cabeza, pero no se detuvieron a conversar. Sus expresiones sombrías eran reales, pero había algo extraño: todos parecían reconocerse, intercambiando miradas rápidas y sutiles apretones de manos.

Dentro de la iglesia, los bancos estaban llenos. La primera fila ofrecía una imagen extraña: bolsos de alta gama, zapatos lustrados que valían más que los ingresos mensuales de los Hughes y relojes de pulsera que reflejaban la luz del sol como diamantes. Walter se inclinó hacia Mary. «Algo no anda bien».

Luego, cuando el pastor comenzó a hablar sobre la vida de Daniel, Walter captó un fragmento de conversación susurrada de dos hombres detrás de él.

Nunca pensé que llegaría ese día. Ese tipo era una leyenda en nuestro círculo.

—Sí —respondió el otro—. Podría haber comprado todo este pueblo dos veces.

A Walter se le encogió el estómago. ¿Una leyenda? ¿Que había comprado todo el pueblo? Su hijo vivía en un modesto apartamento en la ciudad, lo visitaba dos veces al año y siempre decía que “apenas se las arreglaba”.

Al terminar el servicio, un hombre alto, de unos cuarenta años, se acercó a los Hughes. Su mirada era amable, pero su voz tenía una extraña carga.

—Era muy amigo de su hijo —dijo—. Hay algo que debería saber… sobre su vida.

El hombre se presentó como Adrian Cole y, sin preguntar, los Hughes lo invitaron a su granja. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina, con los zapatos lustrados sobre el desgastado linóleo, y empezó a hablar.

—Daniel no te contó mucho sobre su trabajo, ¿verdad? —preguntó Adrián con suavidad.

Mary negó con la cabeza. “Dijo que hacía trabajos de diseño freelance en línea. Eso era todo lo que sabíamos”.

Los labios de Adrian se curvaron en una sonrisa triste. “Bueno, en parte era cierto. Pero Daniel… construyó una empresa desde cero. Una startup tecnológica de seguridad digital. Empezó pequeña, pero en cinco años se convirtió en una de las firmas más solicitadas del sector. Corporaciones, gobiernos e incluso particulares lo contrataron para proteger sus redes”.

Walter frunció el ceño. «Si tuvo tanto éxito, ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no…?» Echó un vistazo a la pintura descascarada de los armarios. «…¿nos ayudó?»

Adrian dudó. —Porque Daniel era reservado, dolorosamente reservado. No quería que pensaras que había cambiado, ni que se creía mejor que sus raíces. Estaba orgulloso de ser de aquí. Una vez me dijo que si supieras cuánto dinero tenía, lo tratarías diferente, incluso sin querer. Así que lo mantuvo en secreto. Solo sus socios y amigos más cercanos lo sabían.

Los ojos de Mary brillaron. «Pero toda esa gente hoy…»

“Inversores. Clientes. Colegas. Algunos de los nombres más importantes de Silicon Valley”, dijo Adrian. “Muchos de ellos deben sus carreras o sus fortunas al trabajo de su hijo”.

Walter se frotó las sienes. «Esto es… esto es demasiado».

Adrian metió la mano en su maletín de cuero y deslizó un sobre grueso sobre la mesa. «Daniel te dejó esto. Me pidió que te lo diera en persona si alguna vez le pasaba algo».

Dentro había varios documentos: un testamento, escrituras de propiedad y extractos bancarios. Mary se llevó la mano a la boca. Las cifras eran asombrosas.

“¿Él… él valía tanto?” susurró Walter.

—Sí —dijo Adrian—. Y quería que lo tuvieras. Todo. Pero hay más: dejó algo más, algo que quería que tú decidieras qué hacer con él.

Del maletín, Adrian sacó una pequeña llave de latón. «Es de un almacén en la ciudad. Dentro, encontrarán la otra cara de la vida de Daniel, la que nunca compartió públicamente. Me dijo que si querían comprenderlo del todo, tendrían que verlo con sus propios ojos».

Dos días después, Mary y Walter se dirigieron a la ciudad en su vieja y destartalada camioneta. El almacén estaba limpio y climatizado, muy distinto a los graneros polvorientos de su tierra. El empleado los condujo a la Unidad 47, donde Walter giró la llave de latón con manos temblorosas.

En el interior, filas de estanterías albergaban cajas cuidadosamente etiquetadas. A un lado, se encontraban registros empresariales, premios y artículos de periódico enmarcados sobre logros innovadores en ciberseguridad, la mayoría con el nombre de Daniel omitido y reemplazado por el logotipo de su empresa. Al otro lado, las estanterías contaban una historia diferente.

Montones de fotografías, cartas manuscritas y carpetas llenas de notas personales documentaban los viajes de Daniel, no a resorts de lujo, sino a aldeas remotas, campos de refugiados y zonas de desastre. En una y otra foto, Daniel estaba allí, con la camisa arremangada, ayudando a reconstruir casas tras las inundaciones, entregando computadoras portátiles a escuelas rurales y enseñando programación a niños que nunca antes habían tocado una computadora.

Las lágrimas de Mary caían a raudales. “¿Estaba… haciendo todo esto? ¿Por todo el mundo?”

A Walter se le hizo un nudo en la garganta. «Y no dijo ni una palabra».

Encontraron un último sobre, con la inscripción « Para mamá y papá» . Dentro había una carta escrita con la pulcra letra de Daniel:

No quería que mi vida se midiera en dólares ni en titulares. Quería que se midiera en personas ayudadas, problemas resueltos y momentos tranquilos sin nadie observándome.

Mantuve la distancia porque no quería que sintieras que tenías que estar orgulloso de mí por mi dinero. Quería que estuvieras orgulloso de mí por quien era. Si estás leyendo esto, me he ido, pero el trabajo no tiene por qué detenerse. Usa lo que te dejé para seguir ayudando a la gente. Eso es todo lo que pido.

Mary y Walter permanecieron sentados en silencio en el almacén durante un buen rato. Sabían que sus vidas habían cambiado, no por la riqueza, sino por la responsabilidad que conllevaba.

En Maple Hollow, cuando los vecinos preguntaban por el monumento y los desconocidos que acudían, Walter simplemente sonreía y decía: “Resulta que nuestro hijo tuvo una vida más grande de la que jamás imaginamos”.

Y en los años que siguieron, el nombre Hughes quedó silenciosamente vinculado a becas, proyectos comunitarios y donaciones anónimas, tal como Daniel hubiera querido.

News

Jimmy Kimmel Defends Bad Bunny, Slams Elon Musk Over Super Bowl Threat: “You Don’t Own the Culture”

Jimmy Kimmel Defends Bad Bunny, Slams Elon Musk Over Super Bowl Threat: “You Don’t Own the Culture” The Super Bowl…

ERIKA KIRK’S HEARTFELT MESSAGE: A Love Letter Across Eternity – With words that trembled between sorrow and strength, Erika Kirk shared her most emotional reflection yet, marking four weeks since the world said goodbye to her beloved husband, Charlie Kirk.

“Four Weeks Have Passed Today… Yet It Feels Like Only Yesterday We Heard Your Voice, Charlie.” It has been four…

Elon Musk’s $2.3 Billion Pay Package Ignites Global Debate: Visionary Reward or Excess Beyond Reason?

The corporate world is ablaze with debate after news broke of Elon Musk’s new $2.3 billion compensation package, a number…

Title: “Elon Musk’s Most Emotional Project Yet: The Heartbreaking Story Behind His Mother’s House”

In a world where billionaires are often defined by their rockets, robots, and record-breaking fortunes, Elon Musk has once again…

HIT HIM HARD’: Former VP Kamala Harris admits President Biden’s snub of Elon Musk at a major 2021 White House event on electric vehicles was a “big mistake,” and likely played a significant part in the billionaire backing Trump during the 2024 election.

A Moment That Changed Everything It was supposed to be a celebration of American innovation — the White House’s 2021…

BP 🇺🇸 A NATION’S HISTORY UNFOLDS: Six Legends Unite for the “All-American Halftime Show” — A Powerful and Patriotic Alternative to the Super Bowl 60 Halftime Event

A NEW CHAPTER IN AMERICA’S STORY: Six Country Icons Unite for “The All-American Halftime Show” — A Bold, Faith-Filled Tribute…

End of content

No more pages to load